Parma nella Storia

Risalgono all’età del bronzo i primi ritrovamenti di insediamenti su quella porzione di territorio sulla quale sorgerà Parma in epoca romana. Al centro di una vasta area acquitrinosa, collocabile a Nord dell’odierna via Repubblica, è documentata da ritrovamenti archeologici una “terramare”, importante nodo viario lungo l’asse pedemontano, collegato alle direttrici di penetrazione dell’Appennino e all’asse fluviale del Po.

Col tempo, il lavoro dell’uomo rende il territorio verde e fecondo, caratteristiche perfette per insediare, nel 183 a.C. una colonia di diritto romano volta a consolidare il dominio dell’Urbe nella Gallia Cispadana, minacciata dalle vicine popolazioni liguri.

Localizzata all’origine nella parte più elevata del territorio attuale, ad Ovest dell’antica zona terramaricola, sulla destra del torrente, questa stazione militare riceve l’appellativo di “Parma”, dal toponimo dell’omonimo corso d’acqua.

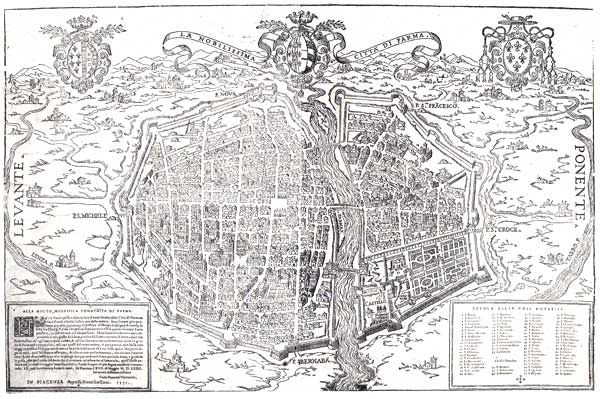

In questo periodo Parma assume anche il suo caratteristico tracciato planimetrico: con la via Emilia, che oltre a collegarla con le altre colonie di Piacenza, Reggio, Modena, delinea il decumano massimo della città, che intersecandosi con il cardo (le attuali strade Cavour e Farini), ne definisce l’ordinamento urbanistico a scacchiera.

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, la città finisce sotto il dominio bizantino e quindi, nel 570, viene conquistata dai Longobardi che rimarranno sino al 774 anno che segna la deposizione di re Desiderio.

In seguito nell’ 877 si inaugura a Parma l’avvento del potere temporale del Vescovo-Conte, protrattosi fino al XII secolo, che nella figura di Wibodo, vede un Vescovo illustre occupare una parte di primo piano nella politica europea e ottenere per la sua diocesi considerevoli doni e benefici.

È in questi anni che le città italiane si sottraggono gradatamente alle signorie assolute di Vescovi o Principi dando vita ai liberi Comuni. Anche Parma si costituisce come Comune, con l’elezione nel 1221 di Torello da Strada, suo primo Podestà.

Intanto le continue lotte fra Guelfi e Ghibellini, con i feudatari locali Rossi e Sanvitale, Correggio e Pallavicino, conducono Parma nell’orbita del ducato milanese.

Con la speranza di trovare pace e benessere, la città viene ceduta nel 1346 dalla signoria dei Coreggio ai più potenti signori dell’Italia settentrionale, i Visconti. Il primo padrone, Luchino Visconti non pensa a conquistarsi la simpatia dei parmigiani, anzi si fa piuttosto temere, fortificando con torri le porte della città, i ponti, e perfino la piazza maggiore, che viene racchiusa con una cinta di mura merlate ad evitare qualsiasi assembramento e sommossa. Anche Gian Galeazzo e Filippo Maria, non si discostano dalla linea del predecessore, attuando leggi severissime, e imponendo ingenti tributi per finanziare le continue guerre.

Nel 1449, alla morte di Filippo Maria, dopo un breve momento di libertà, Parma ricade in mani straniere, sotto la Signoria degli Sforza. La città viene governata con saggezza da Francesco Sforza, che si preoccupa del benessere di Parma, promuovendo anche gli studi e le arti che stanno in quegli anni rifiorendo un po’ ovunque.

La crescita viene però interrotta nei primi decenni del Cinquecento, quando città e contado, per la loro posizione geografica, sono pesantemente colpiti dal passaggio delle truppe impegnate nelle guerre per la conquista della penisola.

Dopo il doloroso conflitto tra Stato pontificio, Francesi, Sforza e Veneziani contro Carlo V di Spagna, Parma è assegnata dagli Spagnoli vincitori al pontefice Clemente VII.

Alla sua morte, nel 1534, il cardinale Alessandro Farnese, già Vescovo di Parma, viene eletto Papa, col nome di Paolo III. Indice il Consiglio Ecumenico e cerca di mediare alle lotte tra Francesco I di Francia e Carlo V, riuscendo ad ottenere da quest’ultimo, per il figlio Pier Luigi, le città di Parma e Piacenza.

Duca di Parma e Piacenza dal 1545 al 1547 Pier Luigi vuole portare avanti un preciso programma sociale mal visto però dai nobili, che lo uccidono permettendo agli Spagnoli di riprendersi Piacenza. Parma invece rimane ad Ottavio Farnese, figlio ed erede del Duca ucciso, che messo fine al conflitto con la Spagna, torna in possesso di Piacenza e si dedica a proteggere le arti, specialmente la musica, e a dare impulso al commercio e all’agricoltura.

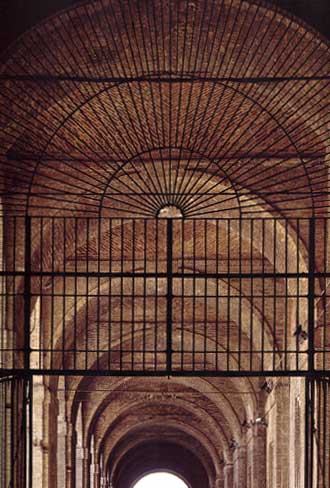

Ottavio fa poi edificare il Palazzo e il Parco Ducale, e il “Corridore”, primo nucleo della grande Pilotta, per collegare il Palazzo Ducale (oggi scomparso) con la Rocchetta viscontea sul torrente. Ottavio continuerà la politica di Pier Luigi intesa all’assorbimento dello Stato dei Landi (Borgotaro, Compiano e Bardi) che costituivano una grave minaccia per il Ducato farnesiano.

Morto Ottavio nel 1586, gli succederà il figlio Alessandro, detto il “gran capitano”, governatore delle Fiandre che affiderà il governo del Ducato al figlio Ranuccio I nel 1592.

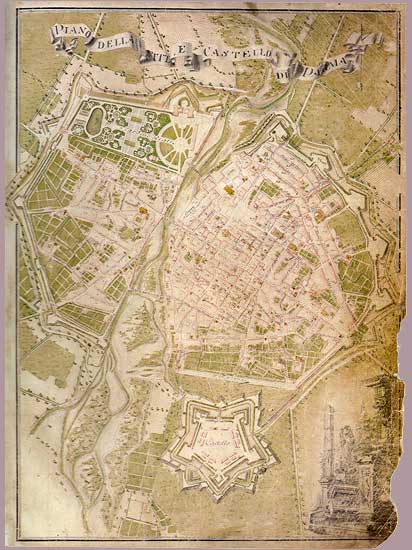

Ranuccio prende dunque posto nella galleria dei regnanti di famiglia riuscendo a migliorare le condizioni del Ducato. Fa costruire la fortezza della Cittadella e, successivamente, il collegio Gesuitico oggi sede dell’Università, ed aggiunge al “Corridore” di Ottavio altri bracci, dando forma al complesso dei servizi di Corte della Pilotta.

Morto Ranuccio nel 1622, gli succede il figlio Odoardo, che sposa Margherita de’ Medici, in onore della quale i parmigiani innalzano l’arco trionfale di San Lazzaro. Nell’occasione viene inaugurato il Teatro Farnese, ricavato nello spazio della sala d’armi, il primo teatro a scena mobile della storia.

Nel 1646 sale sul trono il figlio Ranuccio II, che lascia la fama di essere principe buono e protettore delle arti, come il suo successore Francesco insediatosi nel 1694. A Francesco Farnese succede il fratello Antonio nel 1727, che solo dopo quattro anni di insediamento muore senza lasciare figli, mettendo così fine alla lunga dinastia dei Farnese.

Per qualche mese il Ducato ha la reggenza di Enrichetta, vedova del duca Antonio, fino a quando si riconosce il diritto di successione allo spagnolo Don Carlos di Borbone, primogenito della regina Elisabetta Farnese, nipote del Duca Francesco, e sposata a Filippo V di Spagna.

Nel 1732 Carlo di Borbone si insedia nel Ducato, che lascerà nel 1734 per prendere possesso del più prestigioso regno delle Due Sicilie, trasferendovi dipinti, statue, bronzi, oggetti preziosi dei palazzi ducali e lasciando la città in balia delle truppe spagnole e, quindi, di quelle austriache.

In seguito alla pace di Aquisgrana, nel 1748 il Ducato di Parma viene assegnato al secondogenito di Elisabetta Farnese, Don Filippo di Borbone, sposato con la figlia del re di Francia che si impegna a risollevare politicamente e artisticamente la città, ispirandosi alle idee riformatrici e alla cultura illuminista francese interpretate dal ministro Guglielmo Du Tillot.

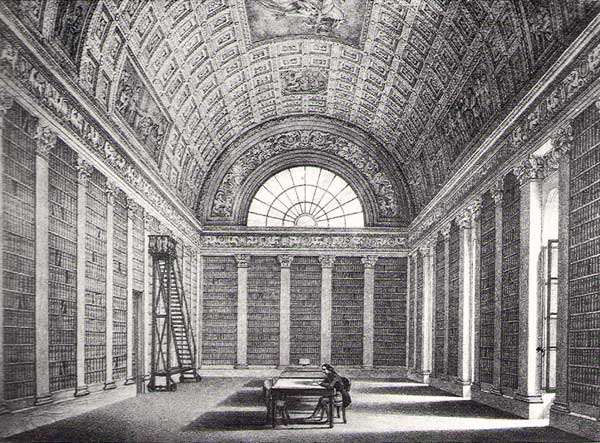

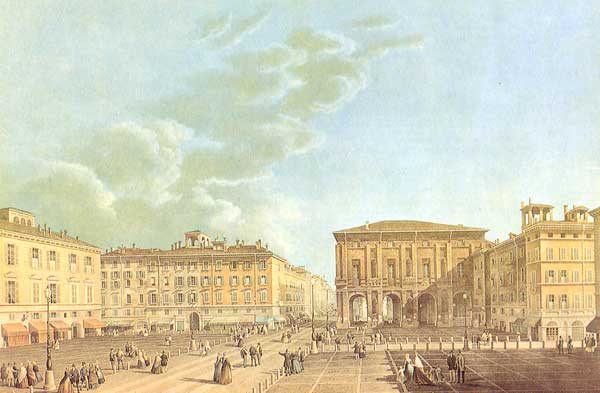

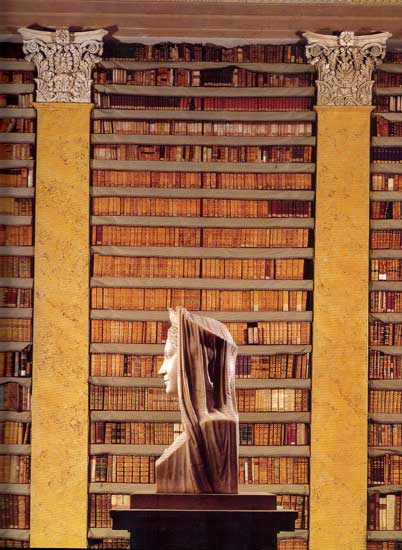

Questi favorisce l’Università, fonda l’Accademia di Belle Arti, ricostituisce la Pinacoteca, fonda il Museo dell’Antichità e istituisce la Biblioteca Palatina. Durante questo periodo Parma si abbellisce anche grazie al raffinato gusto dell’architetto di Corte Ennemond Alexandre Petitot, al quale si devono la sistemazione della Piazza Grande, del Parco e del Palazzo Ducale di Parma e di Colorno, l’Orto Botanico e lo Stradone a Sud.

A Filippo nel 1765 succede Don Ferdinando, che sposerà – nonostante l’opposizione del Du Tillot – Maria Amalia, figlia di Maria Teresa d’Austria. Dopo la cacciata del ministro Du Tillot da Parma nel 1771, si spengono le riforme e il Ducato langue in una sempre più estesa crisi economica. Con l’annessione di Parma al regno d’Italia di Napoleone la città diviene sede del Dipartimento del Taro governato da Moreau de Saint-Méry.

La dominazione francese con Moreau de Saint-Méry tenta di porre rimedio alla miseria che dilaga introducendo una serie decisa di riforme. Vengono favoriti gli agricoltori, ridotti i privilegi ai grandi proprietari e rinnovato il sistema della giustizia.

Nel 1813, con l’inizio della tragedia napoleonica, i territori soggetti alla Francia subiscono l’occupazione delle truppe imperiali. Parma nel 1815, dopo il Congresso di Vienna, si trova sotto l’influenza austriaca.

l Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla torna a brillare nel 1816 nelle mani dell’arciduchessa Maria Luigia d’Austria, seconda moglie dell’imperatore francese Napoleone, con la clausola che alla sua morte, il ducato sarebbe ritornato ai Borbone.

Duchessa intelligente e buona, alla politica preferisce la musica, la letteratura, la pittura, lasciando il governo al conte Adamo di Neipperg, suo futuro marito, che con saggezza seppe governare la città portando i sudditi, con serenità e giustizia, ad affezionarsi alla duchessa.

La città in quegli anni rinasce sia a livello architettonico che politico: l’attenzione rivolta ai meno abbienti, la gestione moderata del potere e la realizzazione di importanti opere pubbliche. Il ducato di Maria Luigia viene ricordato per la costruzione di ponti, strade, ospedali, scuole, e del Teatro Nuovo, detto “Ducale”, oggi “Teatro Regio”, inaugurato nel 1829.

Dopo la morte del conte di Neipperg, nonostante la severità del successore Werklein e le ribellioni fomentate anche dalle nuove idee lierali, Maria Luigia seppe mantenere la fiducia del popolo facendo costruire altre opere, come il Collegio Ducale, il Foro Boario, la Casa di Provvidenza, il Palazzo degli Studi (ora sede del tribunale), le Beccherie (mercato coperto della Ghiaia) e restaurando e ampliando la Biblioteca Palatina.

Alla morte di Maria Luigia nel 1847, il ducato torna ai Borbone con Carlo II, che, intimorito dalle insurrezioni popolari di Palermo e Napoli, abdica in favore del figlio Carlo III. La complessità e la turbolenza politica di quegli anni impediranno al nuovo Duca, accusato di forte militarismo, di portare a compimento i processi di modernizzazione dello stato messi in cantiere (dalle linee ferroviarie al telelgrafo, dal sistema bancario all’urbanistica), perché, in pieno clima risorgimentale, verrà pugnalato a morte nel 1854.

E neppure la reggenza moderata della moglie Luisa Maria di Berry, contraddistinta da una politica conciliante e attenta alle necessità della popolazione, verrà risparmiata dal processo di unificazione del Paese spinto dall’ormai incontenibile movimento risorgimentale: nel 1859 Luisa Maria di Borbone e la sua famiglia lasciano per sempre Parma.

Proclamata la caduta della dinastia borbonica, viene decretata l’unione delle Province Parmensi al regno costituzionale di Vittorio Emanuele II di Savoia, col decreto di annessione sottoscritto dal sovrano, recatosi il 6 maggio del 1860 a visitare la città.

L’annessione al regno d’Italia non portò solo gioie. Con l’Unità, Parma perde il rango di capitale e diviene capoluogo di provincia periferica di uno stato che pare lontano. L’economia è in forte recessione per la perdita della Corte.

Sono gli anni, tuttavia, in cui si pongono le basi per il futuro sviluppo economico del territorio, con la nascita dell’industria conserviera e la crescita delle attività agro-alimentari basate sulla tradizione secolare della lavorazione salumiera e del formaggio Parmigiano-Reggiano.

Si modernizzano le strade, viene tracciata una importante rete tranviaria provinciale di trasporto su rotaia interconnessa alla navigazione fluviale e alla ferrovia nazionale, sorge nel 1885 il primo impianto di illuminazione elettrica, nel 1870 nasce la profumeria Borsari e nel 1877 il Pastificio Barilla, mentre la Vetreria Bormioli nel 1890 inaugura il nuovo stabilimento di San Leonardo.

Sotto la guida del Sindaco Giovanni Mariotti, tra la fine dell’Ottocento e gli inizia del Novecento, Parma comincia a cambiare volto: all’abbattimento della storica cerchia di mura farnesiane voluta allo scopo di creare nuovi spazi e nuovi percorsi, fa da contraltare la realizzazione di importanti opere pubbliche, dal viale del Lungoparma al nuovo acquedotto, al gasometro.

La Seconda guerra mondiale porterà anche a Parma morte e distruzioni. Gravi danni subisce anche il patrimonio artistico della città: vengono colpiti e danneggiati la Pilotta con il Teatro Farnese e la Biblioteca Palatina; il Palazzo del Giardino, la chiesa della Steccata, San Giovanni, il Palazzo Ducale, il Teatro Paganini, il monumento a Verdi, di cui oggi sopravvive solo l’ara centrale.

Dopo gli sconvolgimenti della guerra, si pongono le basi del piano di ricostruzione dell’odierna città moderna, che con accurate valorizzazioni e preziosi restauri conserva, fino ad oggi, la sua ricca identità storica e artistica di piccola capitale.