La città di Parma è ricca di avvenimenti storici, politici e artistici degni di nota. Attraverso questo viaggio per immagini, sarà possibile ripercorrerne le tracce a partire dal 183 a.C.

183 a.C.

Viene fondata Parma, una colonia di diritto romano volta a consolidare il dominio dell’Urbe nella Gallia Cispadana, minacciata dalle vicine popolazioni liguri. Duemila famiglie si stanziano ad Est del torrente Parma, intorno al foro corrispondente all’odierna Piazza Garibaldi.

43 a.C.-1100 d.C.

Sotto la minaccia delle invasioni barbariche si costruiscono delle mura difensive, probabilmente di perimetro rettangolare, dotate di quattro porte in corrispondenza del cardo e del decumano. All’esterno delle mura sono presenti gli insediamenti suburbani dove si trovano il teatro del I secolo d.C. a Sud e un anfiteatro ad Est.

IV secolo d.C.

Parma diventa sede vescovile, quando nel 360 tiene la sua sede in città il Vescovo Urbano.

553-568

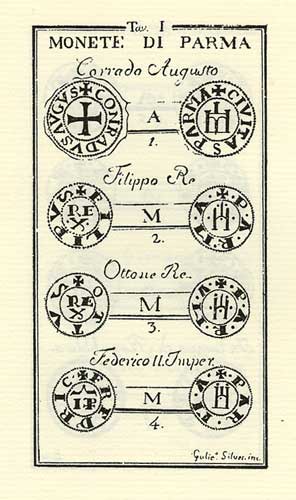

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, Parma finisce sotto il dominio bizantino. Per la presenza della Zecca, viene denominata Crisopoli (città d’oro).

569-774

Sotto la dominazione dei Longobardi, si consolida, su antiche percorrenze, l’itinerario di Monte Bardone, segmento parmense della Via Francigena. Castelli e ospizi, come l’abbazia di Berceto fondata nel 712 dal re longobardo Liutprando, sorgono sempre più frequentemente per assicurare ospitalità e assistenza a pellegrini e viandanti. .

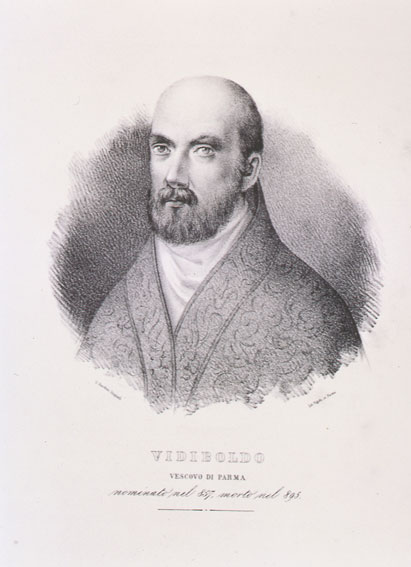

IX secolo, metà

Avvento a Parma del potere temporale dei Vescovi-conte, protrattosi fino al XII secolo. Il Vescovo Wibodo, a capo della diocesi di Parma dal 860 al 895 occupa una parte di primo piano nella politica europea e ottiene per la diocesi considerevoli benefici.

XI secolo

Il Vescovo-conte Cadalo fa costruire nell’odierna Piazza Duomo il Vescovado, che sarà sottoposto ad una serie di rifacimenti a partire dal Vescovo Bernardo II tra il 1172 e il 1175.

1074

Il Vescovo-conte Cadalo, dopo l’incendio che nel 1055 o 1058 aveva distrutto la Chiesa madre, ricostruisce la Cattedrale, a croce latina, nel luogo dove tuttora si trova.

1100-1170

Le mura della città si espandono per includere la continua espansione del suburbio e del Prato Regio dell’imperatore.

1106

Papa Pasquale II si reca a Parma per dedicare la Cattedrale di Parma e consacrare Vescovo della Diocesi Bernardo degli Uberti.

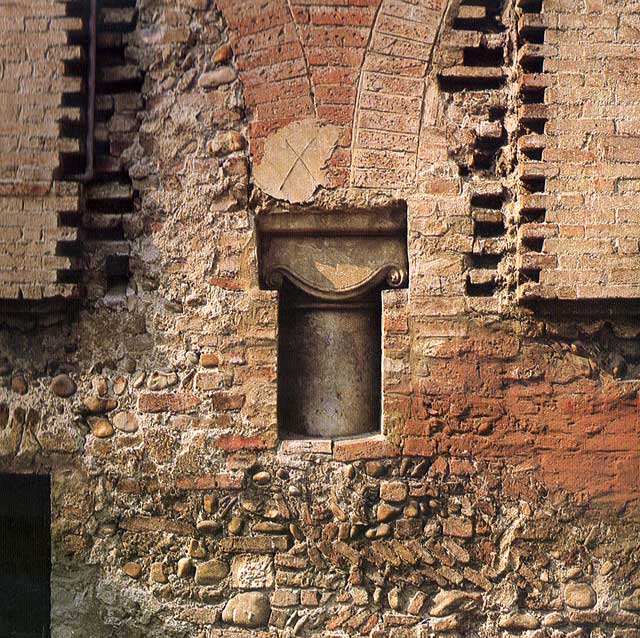

1162

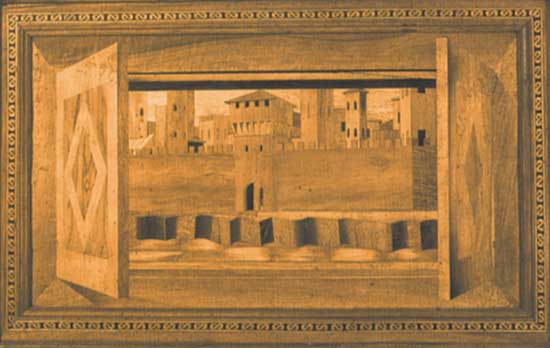

Viene costruito il Palazzo dell’Arena, nuova sede del potere regio o imperiale. Il palazzo ospiterà Federico Barbarossa e poi Federico II.

1177

Il letto del torrente Parma si sposta a seguito di un’eccezionale piena. I detriti chiudono gli archi del Ponte di Pietra o Ponte Romano e resta in secca la “Ghiaia”, vasta area rettangolare a ridosso del nuovo alveo, che diventerà centro di mercati e commerci già dal Medioevo. Verranno ricostruite le mura lungo il nuovo corso del torrente e costruiti nuovi ponti come il Ponte di Galleria, a Nord, il Ponte dei Salari e il Ponte di Donna Egidia a Sud.

XIII secolo

La Scuola vescovile, in cui si insegnavano le arti del trivio e del quadrivio, si trasforma in Studium passando dal controllo dell’autorità religiosa a quello dell’autorità laica, il Comune. Diventa punto di riferimento internazionale e attira giovani da ogni parte d’Europa.

1200 ca.

Il vecchio foro cittadino, acquista la funzione di centro dell’attività politica ed economica del Comune. Sorgono i palazzi pubblici per le assemblee e le residenze degli amministratori.

1201

Il cavaliere dell’Ordine Teutonico, Rodolfo Tanzi fonda un Ospizio, adibendo a ricovero per infermi e malati un casamento situato in Borgo Taschieri, oggi Pietro Cocconi. Il successore di Rodolfo nella gestione dell’Ospedale diviene il sacerdote Pietro, che intorno al 1250 fa costruire un nuovo ospedale per i trovatelli, chiamato degli Esposti, in Strada Maestra Santa Croce, l’attuale Via D’Azeglio. Sulle rovine di questo fabbricato, di cui non rimangono tracce evidenti, nella seconda metà del XV secolo inizia la costruzione, con la collaborazione di Gian Antonio da Erba, del primo nucleo della struttura dell’Ospedale della misericordia, rimasto in funzione fino al 1926 e oggi adibito a contenitore culturale.

1212

La cinta muraria si allarga inglobando anche quella parte di suburbio che si espande ad Ovest, al di là del torrente Parma. All’interno delle mura passano i due canali navigabili: il Canale Comune e il Canale Maggiore, che viene deviato per agevolare la costruzione del Battistero.

1221

Il podestà Torello da Strada edifica, nell’odierna Piazza Garibaldi, il Palazzo del Torello sede del Comune, oggi non più esistente.

1221-1240

Nell’odierna Piazza Garibaldi si innalza il Palazzo del Podestà con un ballatoio, oggi distrutto, sostenuto da archi in pietra che congiungeva la residenza del podestà e il palazzo del Torello.

1243 ca.

Viene costruito il primo palazzo comunale, l’Antico Palazzo Civico, oggi Palazzo Fainardi, dove si convocavano assemblee, si riunivano i consoli e i funzionari del Comune. In seguito diventa sede del giudice o auditore criminale. La costruzione dei nuovi palazzi comunali spoglierà questo primo edificio pubblico delle sue funzioni principali e originarie.

1260

In via Cavestro, Beato Martino ricostruisce quasi interamente la chiesa di Sant’Andrea già esistente probabilmente dal 1177.

1261-1370

Le mura della città raggiungono un’ampia estensione che vedrà il massimo allargamento nel 1370 con l’inclusione del Prato Regio. Le mura sono aperte da sette porte: a Nord Porta San Barnaba e Porta Bologna, ad Est Porta San Michele, a Sud Porta Stradella, Porta Nuova e Porta San Francesco, e ad Ovest Porta Santa Croce.

1281

Viene costruito il Palazzo del Capitano del Popolo o Comunale Nuovo a cui il Palazzo del Podestà si collega con un piccolo ingresso e una scala. E’ la nuova sede dell’amministrazione comunale e residenza del Capitano del Popolo. Nel 1606 il crollo della contigua Torre Civica distruggerà il Palazzo, che verrà ricostruito nel 1627 su progetto di Gian Battista Magnani.

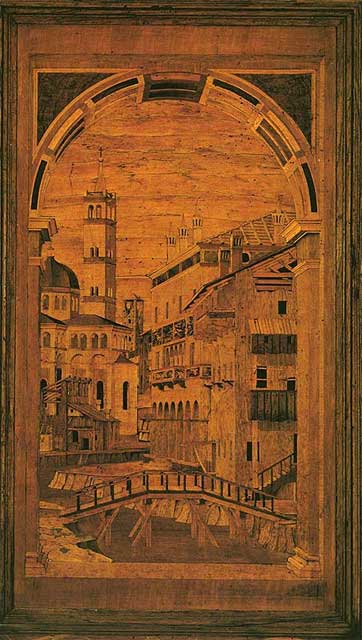

1283-1285

Nella zona Nord della Piazza, viene edificato il Palazzo dei Mercanti, poi del Governatore, costituito da due palazzi che saranno uniti dalla torre in un unico corpo nel 1673.

XIII secolo, seconda metà

Inizia la costruzione della chiesa di San Francesco del Prato. L’edificio nel 1398 viene prolungato e terminato nelle attuali dimensioni tra il 1443 e il 1462. Il campanile viene innalzato tra il 1506 e il 1523, con la cella campanaria e il tamburo ottagonale di Bernardino Zaccagni.

1285

Viene fondato dai Certosini il complesso religioso della Certosa di San Girolamo, sull’attuale Via Mantova, ora sede della Scuola di Polizia penitenziaria. Del nucleo originario rimangono oggi soltanto alcuni locali a seguito della ricostruzione del 1673 su disegno dell’architetto Francesco Pescaroli.

1293

Viene costruita in forme gotiche la chiesa di Santa Maria del Carmine, ampliata nel XIV e XV secolo sotto la direzione di Bernardino Zaccagni e Cristoforo Zaneschi. La torre viene eretta nel 1564 e all’inizio del Seicento viene rifatta la facciata.

La chiesa è chiusa al culto dal 1810.

1298

I Cistercensi dell’abbazia di Chiaravalle della Colomba fondano il vasto complesso della Certosa di Paradigna, detta anche badia di Valserena o convento di San Martino de’Bocci. Oggi è la sede del Centro Studi e Archivio della Comunicazione. Il nome della Certosa è legata, come la città, al più celebre fra i romanzi di Henry Beyle, in arte Stendhal, autore della Certosa di Parma.

1346

L’instabilità provocata dalle continue lotte fra Guelfi e Ghibellini, con i feudatari locali Rossi e Sanvitale, Correggio e Pallavicino, portano Parma nell’orbita della signoria dei Visconti.

1346-1349

Luchino Visconti fortifica con torri le porte della città, i ponti, e la piazza maggiore, che viene racchiusa con una cinta di mura merlate denominata “sta’ in pace” per prevenire assembramenti e sommosse

1440

Le monache benedettine cassinesi ricostruiscono la chiesa e il convento di Sant’Uldarico, eretta prima del Mille sulle rovine del teatro romano. La chiesa sarà poi trasformata nel 1762 su progetto dell’architetto Gaetano Ghidetti e ampliata con un’abside nel 1902.

1449-1466

Nel 1449 alla morte di Filippo Maria Visconti, dopo un breve momento di libertà, Parma ricade in mani straniere, con la signoria degli Sforza.

1490-1519

In Piazzale San Giovanni viene ricostruita, sull’originale chiesa del X secolo, la chiesa di San Giovanni Evangelista dei benedettini. Il progetto della costruzione è affidato a Bernardino Zaccagni.

1491-1506

Pellegrino da Pontremoli, Bernardino Zaccagni e maestro Angelo ricostruiscono la chiesa di San Benedetto sulla precedente del X secolo.

XIV secolo, inizi

Con la costruzione del nuovo monastero di San Giovanni Evangelista, viene realizzata l’antica spezieria, già aperta dal 1201, formata da quattro sale oggi decorate con affreschi seicenteschi e arredate con scansie in noce colme di vasi, testi di medicina e mo

XV secolo, fine – XVI secolo, inizio

Il monastero benedettino di San Paolo, fondato verso il Mille dal Vescovo Sigifredo II dove si trovava già la piccola chiesa del VII secolo di San Paolo, oggi conosciuta come sacello di San Paolo, ha la sua più gloriosa fioritura con le badesse Cecilia Bergonzi e Giovanna Piacenza. La prima affida il progetto della costruzione di un nuovo monastero all’architetto Giorgio da Erba, col quale Antonio Ferrari d’Agrate collabora per la parte plastica e Alessandro Araldi per la decorazione pittorica; la seconda fa affrescare due camere del suo appartamento all’Araldi nel 1514 e al Correggio nel 1519, oggi detta “Camera di San Paolo”.

1506

Jacopo da Modena adatta al gusto rinascimentale la facciata della chiesa in stile gotico di San Sepolcro risalente al 1257.

Nel 1616 viene innalzato il campanile di stile barocco su progetto di Simone Moschino.

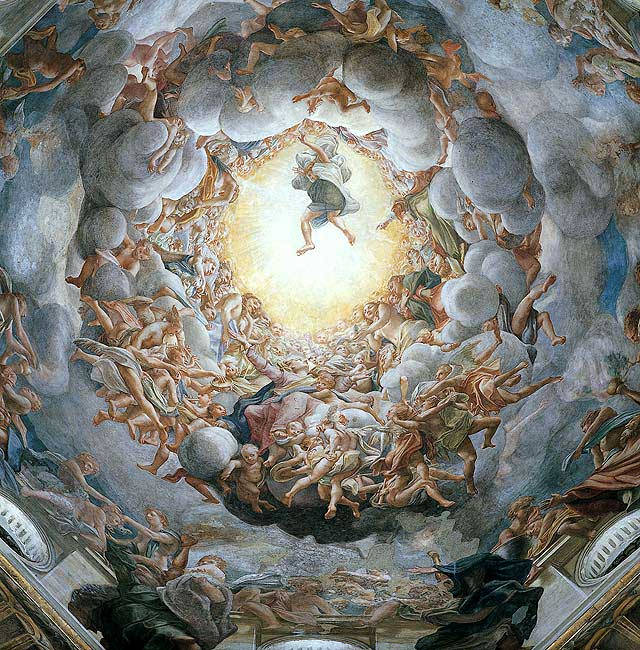

1520

Antonio Allegri, detto il Correggio affresca la cupola di San Giovanni con il Transito di San Giovanni verso la volta celeste. Del Correggio è pure la decorazione del catino dell’abside con L’incoronazione della Vergine , poerduta per l’allungamento del coro, e sostituita con una copia di Cesare Aretusi. Un frammento dell’affresco correggesco è conservato in Galeria Nazionale.

1521

L’architetto Gian Francesco Zaccagni progetta la costruzione dell’Oratorio dell’Immacolata Concezione, collegato alla chiesa di San Francesco del Prato.

1521-1539

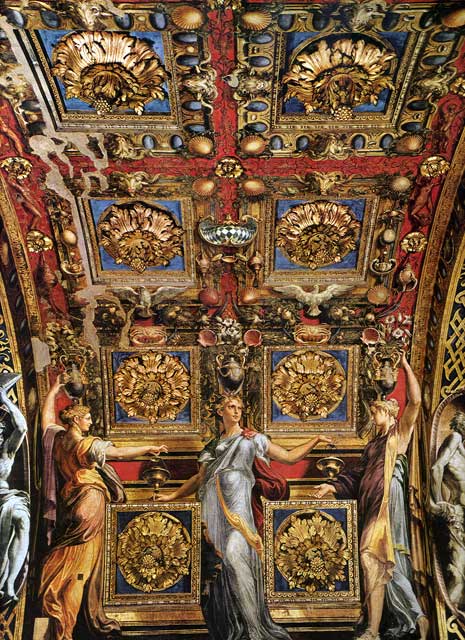

Viene costruita la chiesa di Santa Maria della Steccata. L’idea progettuale della chiesa è probabilmente di Leonardo da Vinci, mentre il disegno esecutivo si deve a Bernardino Zaccagni che insieme al figlio Gianfrancesco dirige i lavori iniziali fino ai cornicioni.

Dal 1525 i lavori sono affidati a Gianfrancesco Ferrari D’Agrate, e dal 1695 al 1697 Mauro Oddi aggiunge le decorazioni esterne. All’interno opere di Michelangelo Anselmi, Bernardino Gatti, Lorenzo Bartolini e il raffinato ciclo decorativo dell’arcone del presbiterio, realizzato dal Parmigianino nel 1530-1539.

1527

Bernardino Zaccagni progetta la trasformazione della chiesa di Sant’Alessandro, già esistente dall’837 e annessa a un convento di Benedettine di antica fondazione.

1534

Alla morte del Papa Clemente VII, nel 1534, il cardinale Alessandro Farnese, già Vescovo di Parma, viene eletto Papa col nome di Paolo III,.

Mediando le lotte tra Francesco I di Francia e Carlo V, Paolo III riesce ad ottenere da quest’ultimo, per il figlio Pier Luigi, le città di Parma e Piacenza.

1545

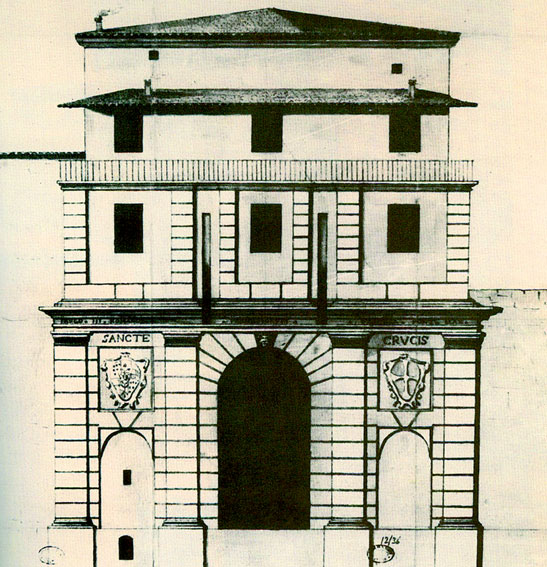

Il pontefice Paolo III ordina la costruzione di Porta Santa Croce nel piazzale omonimo, progettato, probabilmente, da Benedetto Zaccagni.

1560

Giovan Battista Fornovo progetta la ricostruzione della chiesa di San Quintino, già presente dal IX secolo, sottolineando nelle linee architettoniche un marcato verticalismo e il movimento delle pareti esterne.

1561

Il Duca Ottavio Farnese affida l’incarico all’architetto Jacopo Barozzi da Vignola di progettare la sistemazione del giardino ducale sui terreni vicini all’antico castello. Durante i secoli subisce diverse trasformazioni. Nel 1690, in occasione delle nozze tra il principe ereditario Odoardo e Dorotea Sofia di Neuburg, viene costruito il laghetto tuttora esistente.

Il parco, in stato d’abbandono, per iniziativa del Du Tillot e sotto la direzione del Petitot viene ridisegnato a metà del Settecento da Pierre Contant d’Ivry, che gli conferisce un’impronta tipicamente francese.

1561-1564

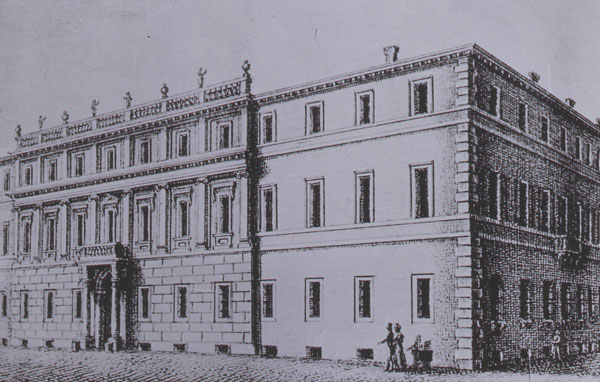

Viene edificato il Palazzo Ducale su progetto del Vignola, che verrà in seguito ampliato tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento per opera di Simone Moschino e Gerolamo Rainaldi che gli conferiranno l’attuale impostazione. Un’ulteriore trasformazione sarà attuata da Petitot nel 1767 e da Nicola Bettoli nel 1838.

1562

Il duca Ottavio Farnese restaura e riduce nella forma attuale la porta San Francesco in Oltretorrente.

La parte superiore ha una lavorazione barocca, con due statue rappresentanti la Legge e la Giustizia.

1565-‘69

Su progetto dell’architetto Gian Francesco Testa viene costruita in Via Farini la chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta comunemente del Bambino Gesù, appartenente alle clarisse cappuccine.

Le navatelle laterali sono state dipinte nel 1620 dai fratelli Alessandro e Pier Antonio Bernabei, autore, quest’ultimo, anche degli affreschi della navata centrale databili al 1628-’29.

1566 ca

Gian Battista Fornovo progetta la costruzione della chiesa della Santissima Annunziata, a pianta centrale, dei frati minori francescani in Oltretorrente. Tra le decorazioni e i dipinti custoditi nella chiesa degni di importanza sono quelli di Gian Battista e Luca Reti, Ilario Spolverini e Francesco Zaganelli

1583

Il duca Ottavio Farnese inizia la costruzione del monumentale complesso della Pilotta, concepito come palazzo dei servizi atto ad integrare il palazzo ducale. La costruzione inizialmente era costituita dal Corridore, progettato ds Francesco Paciotto: una galleria porticata ad archi sovrapposti che collegava il palazzo ducale (oggi scomparso) con la Rocchetta.

Fra il 1602 e il 1611 con Ranuccio I verranno realizzate su disegno di Simone Moschino l’atrio monumentale e le altre ali creando due corti maggiori, corte della Pilotta e del Guazzatoio, ed una minore della Rocchetta. Già sotto i Farnese alcuni ambienti del vasto palazzo avevano accolto la biblioteca e la quadreria ducale che i Borbone trasformeranno in’Accademia di Belle Arti. Questo sarà il nucleo originario che darà vita alla Galleria Nazionale nel 1882, al Museo dell’Antichità e alla Biblioteca Palatina nel 1822.

1604

Viene costruita su progetto dell’architetto ferrarese Gian Batista Aleotti, la chiesa esagonale di Santa Maria del Quartiere in Oltretorrente, che sarà modificata in seguito nel 1610 da Giovan Battista Magnani.

La cupola è affrescata da Pier Antoni Bernabei tra il 1626 e il 1629.

1604

Viene dato l’incarico a Simone Moschino di progettare la facciata della chiesa di San Giovanni in marmo bianco, di chiara impronta manierista, realizzata da Giambattista Carra da Bissone, che scolpisce anche le sette statue della facciata.

1604

Viene costruito l’Oratorio dei Rossi, oggi chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù dei padri carmelitani scalzi, per iniziativa della Confraternita dei Rossi che era sorta nel 1584 presso la chiesa della Santissima Trinità da cui poi si era staccata. Nel 1636 viene ampliato su progetto dell’architetto Girolamo Rainaldi e successivamente da Stefano Lolli. L’attuale facciata è del 1862-64 su disegno dell’architetto Ernesto Piazza. L’interno presenta le decorazioni a stucco di Domenico Reti e la casa della Madonna di Loreto del 1706 di Ferdinando Bibiena.

1617

Costruzione dell’oratorio di Santa Maria delle Grazie in Oltretorrente. La chiesa, a pianta centrale con cupola ottagonale, presenta nelle due cappelle laterali le pitture di quadratura di Francesco Lorenzo Natali. Le figure sono state eseguite da Sebastiano Galeotti verso il 1715.

1617-1619

Ranuccio Farnese edifica il Teatro Farnese, ricavato dalla grande sala d’armi nel palazzo della Pilotta, per testimoniare il fasto della sua casa al futuro consuocero Cosimo de’ Medici atteso a Parma in occasione del viaggio a Milano sulla tomba di San Carlo Borromeo. Il teatro viene progettato da Giovanni Battista Aleotti, mentre i lavori sono portati a termine da Enzo Bentivoglio e Giovanni Battista Magnani. E’ il primo teatro a scene mobili realizzato in Italia

1628

In occasione delle nozze fra Odoardo Farnese e Margherita de Medici viene eretto in Via Emilia Est l’arco di San Lazzaro su disegno dell’architetto Giambattista Magnani: un arco trionfale a tre fornici di stile barocco in origine decorato con pitture e stucchi.

Un primo restauro si ha nel 1714 in occasione delle nozze di Elisabetta Farnese con Filippo V di Spagna e per la visita di Napoleone a Parma nel 1805 dove subisce modifiche di gusto neoclassico.

1628

Il 12 dicembre viene inaugurato il Teatro Farnese in occasione delle nozze di Odoardo Farnese e Margherita de’Medici con lo spettacolo “Torneo”.

1632-1639

Donino Prandi, su progetto di Gerolamo Rainaldi, modifica la chiesa romanica del XII secolo di Santa Croce, nella piazza omonima. Si sopraelevano le navate, si costruiscono la cupola e il presbiterio e si aggiunge la grande cappella di San Giuseppe, rompendo l’originale equilibrio romanico della chiesa. Di romanico restano il portale a strombo, i capitelli interni e le parti murarie interne delle colonne.

1635

Viene costruita la chiesa di Santa Maria del Fiore, in Oltretorrente. Una piccola chiesa ampliata nel 1758, costituita da una sola navata dove vi si venerava l’immagine della Madonna che una volta era dipinta su una casa di borgo Fiore. Chiusa al culto nel 1913 oggi è adibita a struttura commerciale.

1649

Sotto la direzione dei capimastri Domenico Bottioni e Donnino Prandi, secondo un progetto preparato dal padre teatino Pietro Carracciolo, viene ricostruita la chiesa di Santa Cristina in Via Repubblica, già esistente dal X secolo. La facciata rimane incompiuta

1651-1658

Sulla chiesa originaria del X secolo è ricostruita la chiesa di San Vitale, per iniziativa della Compagnia del Suffragio su progetto dell’architetto Cristoforo Rangoni detto Ficarelli e con la direzione dei lavori ad opera di Luca Reti e del capomastro Donnino Prandi.

1663

Viene costruito l’Oratorio di Sant’Ilario incastonato nell’Ospedale della Misericordia in Oltretorrente. L’interno è affrescato da Giovanni Maria Conti con gli aiuti di Francesco Reti e Antonio Lombardi.

1690

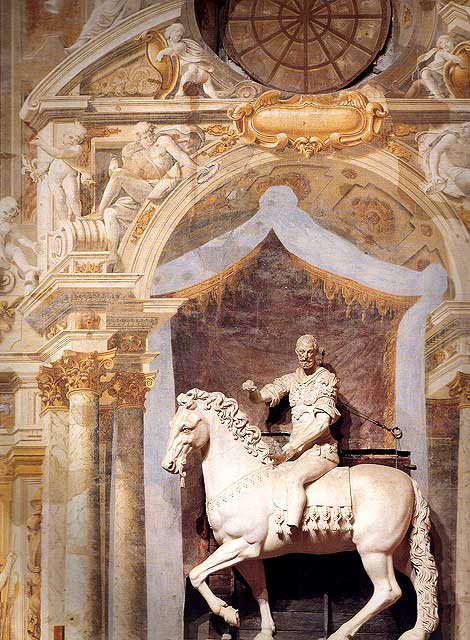

Il palazzo Rangoni, del conte Giulio Rangoni signore di Roccabianca, diventa residenza dei principi Farnese che lo trasformano su progetto di Ferdinando Bibiena e lo fanno decorare internamente ed esternamente da Carlo Francesco Mellone. Oggi il palazzo è sede della Prefettura.

XVII secolo, fine

E’ ricostruita nella forma attuale, sulla precedente costruzione ricordata per la prima volta nel 1223, la chiesa di Santa Lucia, su progetto di Mauro Oddi. Una piccola chiesa ad una sola navata con due cappelle per parte e una cupola sull’altare maggiore. La volta e la cupola sono affrescate da Alessandro Baratta alla fine del Seicento. Al centro, dietro l’altare, in un’ancona settecentesca, si trova il dipinto del 1730 di Sebastiano Ricci su Il viatico di Santa Lucia.

1710-1716

Il capomastro Antonio Bolla e i successori Domenico e Giacomo Antonio Balestra e Antonio Giusti ricostruiscono in Piazza grande la chiesa di San Pietro, già esistente dal IX secolo.

La facciata viene eseguita solo nel 1761 su progetto di Ennemondo Petitot e sotto la direzione di Ottavio e Giovanni Bettoli. Petitot disegnò anche la porta realizzata nel 1762 dal francese Guibert, e il trofeo in stucco con le chiavi e la tiara pontificia modellato da Benigno Bossi.

1712

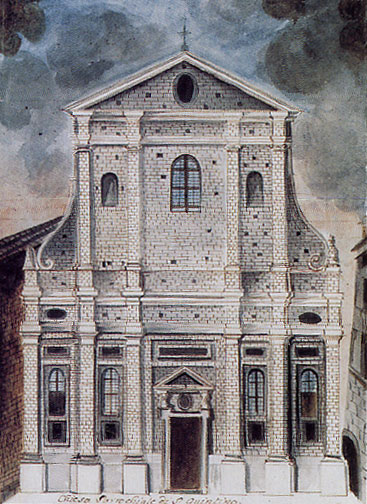

Ferdinando Bibiena progetta la costruzione della chiesa di Sant’Antonio Abate in via della Repubblica, sulla precedente costruzione del 1402 fondata dai monaci di Sant’Antonio. Iniziata nel 1712 dai capimastri Cristoforo e Angelo Bettoli i lavori sono interrotti due anni più tardi e ripresi nel 1759 sotto la direzione di Gaetano Ghidetti.

1732-1734

Estintasi con Antonio, la dinastia dei Farnese, il Ducato passa in successione allo spagnolo Don Carlos di Borbone, primogenito della regina Elisabetta Farnese, nipote del Duca Francesco, e sposata a Filippo V di Spagna.

Nel 1732 Carlo di Borbone entra a Parma, che lascia nel 1734 per prendere possesso del più prestigioso regno delle Due Sicilie, trasferendovi dipinti, statue, bronzi, oggetti preziosi dei palazzi ducali e lasciando la città in balia delle truppe spagnole.

1736

Parma viene occupata dagli austriaci. Il Giardino Ducale diviene un accampamento militare e i palazzi ducali sono saccheggiati.

1736

Inizia la costruzione della chiesa rococò di San Rocco, in via dell’Università, su progetto del bolognese Alfonso Torreggiani, che ne disegna anche gli arredi interni. La direzione dei lavori è affidata all’architetto Edelberto Dalla Neve che apporta numerose modifiche ridisegnando la facciata e il campanile. Nell’interno sono stati usati alcuni accorgimenti architettonici in funzione illusionistica e si trovano dipinti di pittori settecenteschi e ottocenteschi come Giambattista Borghesi e Giovanni Gaibazzi.

1748-1765

Con la Pace di Aquisgrana, nel 1748 il Ducato di Parma viene assegnato al secondogenito di Elisabetta Farnese, Don Filippo di Borbone, sposato con la figlia del re di Francia e impegnato a risollevare politicamente e artisticamente la città.

1755

Viene ampliata e innalzata la chiesa della Santissima Trinità già esistente dal XIII secolo, per poi subire altre modificazioni nel XIX secolo. L’interno a tre navate contiene la copia seicentesca della Madonna della Scodella del Correggio.

1759

Il ministro Du Tillot affida l’incarico all’architetto di Corte Petitot di progettare un elegante e alberato viale diviso in tre corsie: quella centrale per le carrozze, mentre le due laterali più strette e ornate con sedili di marmo per il passeggio. Il viale, detto lo Stradone, oggi Viale Martiri della Libertà, viene progettato unitamente al Casino, un ritrovo mondano e con funzione panoramica dove dall’attico si poteva osservare la città e la campagna.

1761

Filippo di Borbone fonda la Biblioteca Palatina nel Palazzo della Pilotta per aprirla al pubblico nel 1769.

1768

Con l’espulsione dei Gesuiti, nel loro vasto collegio, viene trasferita quella che proprio allora, per volere di Ferdinando I di Borbone, era divenuta Università di Stato.

L’istituzione è considerata uno dei più antichi Studi d’Italia, perché le sue origini si possono far risalire all’XI secolo, quando in città esisteva una scuola in cui si insegnavano le sette arti liberali.

1769-1859

In Piazza Garibaldi sorge l’Ara dell’amicizia, un monumento che sarà demolito nel 1859. Costruita su progetto del Petitot per solennizzare la visita a Parma di Giuseppe II d’Austria, l’Ara viene scoperta in occasione dell’annuncio delle nozze tra il duca Ferdinando I e Maria Amalia sorella dell’imperatore. L’Ara simboleggia l’amicizia tra il Duca e l’Imperatore.

1770-1774

L’architetto Giovanni Furlani progetta la costruzione di Palazzo Marchi, voluto da Scipione del Grillo duca di Anguillara. Esempio di architettura che si avvia verso il neoclassicismo, al suo interno, nella sala della musica, conserva il trono dell’ultima duchessa di Parma, Luisa Maria di Borbone, gli stucchi e gli affreschi della metà dell’Ottocento di Girolamo Magnani, e lo specchio barocco con dipinti del bolognese Marcantonio Franceschini

1783

Il duca Don Ferdinando Borbone colloca l’officina della Zecca del Ducato nell’edificio a corte d’impianto quattrocentesco, appartenente alla famiglia Cusani. Il palazzo, che dopo l’unità d’Italia sarà adibito a Tribunale, quindi a sede del comando militare provinciale e successivamente a scuola, completamente restaurato è ora sede della Casa della musica.

1786

Carlo Bettoli ristruttura la chiesa di San Tommaso in Via Farini, già esistente dal 1028. Dell’antica costruzione rimane il lato che corre lungo Borgo Antini con le decorazioni in cotto. Nell’abside è presente La Natività di Nostro Signore con San Tommaso di Alessandro Mazzola.

1787-91

L’architetto Angelo Rasori ristruttura il Palazzo Sanvitale, situato sull’odierna piazza omonima, costruendo anche un’intera ala del palazzo in occasione delle nozze fra Stefano Sanvitale e Luigia Gonzaga. Scarse sono le notizie sull’origine dell’edificio, ma è certo che i Sanvitale vi risiedevano dalla metà del Cinquecento. Nel 1951 con la morte di Giuseppe si estingue la nobile famiglia parmigiana, e l’edificio passa alle suore della Croce. Oggi il palazzo è sede di Banca Monte Parma.

1793

Petitot progetta la struttura dell’Orto Botanico, nella zona Sud, a ridosso dello Stradone, imppiantato e diretto dal punto di vista scientifico da illustri scienziati tra cui Giorgio Jan e Giovanni Passerini. Vi si trovano alcune piante antichissime come il Gingko biloba piantato nel 1795.

1816

Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla viene assegnato all’arciduchessa Maria Luigia d’Austria, seconda moglie dell’imperatore francese Napoleone.

1817

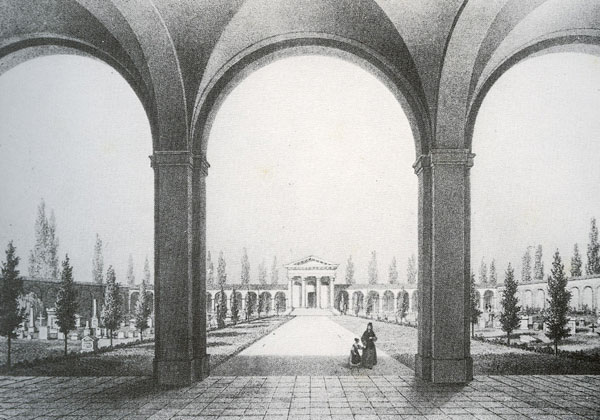

E’ Costruito il cimitero della Villetta in stile neoclassico sul progetto dell’ingegnere Giuseppe Cocconcelli su un terreno vicino alla villetta di proprietà del Collegio dei nobili.

1821-1829

Maria Luigia incarica Nicola Bettoli di progettare ed erigere, sull’area dove sorgeva l’antico convento delle Benedettine di San Alessadro, il Nuovo Teatro Ducale, poi Regio dal 1849. Con la maestosa facciata in stile neoclassico, il teatro viene inaugurato nel 1829 con l’opera Zaira, scritta per l’occasione da Vincenzo Bellini. Il bellissimo soffitto ed il sipario, con raffigurato il Trionfo della Sapienza, sono opera di Giovan Battista Borghesi.

1833

Nicola Bettoli progetta la costruzione del Palazzo delle Poste ducali oggi sede della Provincia in Piazza della Pace.

Nel Novecento la struttura originaria verrà modificata e arricchita da un ciclo d’affreschi di carattere realistico di Armando Pizzinato e da diversi lavori d’abbellimento su progetto di Tito Peretti.

1834

Maria Luigia affida a Nicola Bettoli il progetto di restauro e ampliamento della Biblioteca Palatina con la costruzione di una monumentale sala di lettura, decorata in stile neoclassico e contenente una grande erma di Maria Luigia, realizzata da Antonio Canova.

1836-1847

Nicola Bettoli viene incaricato da Maria Luigia di ristrutturare l’antico palazzo Imperiale detto dell’Arena dare una sede al Collegio Ducale, che diverrà Convitto Nazionale con l’Unità d’Italia, ancor oggi attivo.

1847-1849

Alla morte di Maria Luigia nel 1847, il ducato torna ai Borbone con Carlo II, che abdica in favore del figlio Carlo III.

1849-1854

La complessità e la turbolenza politica del momento impediscono al nuovo Duca Carlo III, accusato di forte militarismo, di portare a compimento i processi di modernizzazione dello Stato messi in cantiere (dalle linee ferroviarie al telelgrafo, dal sistema bancario all’urbanistica), perché, in pieno clima risorgimentale, viene pugnalato a morte nel 1854.

1859

La reggenza moderata della moglie di Carlo III Luisa Maria di Berry, contraddistinta da una politica conciliante e attenta alle necessità della popolazione, non viene risparmiata dal processo di unificazione del Paese: nel 1859 Luisa Maria di Borbone e la sua famiglia lasciano per sempre Parma.

1860

Proclamata la caduta della dinastia borbonica, e decretata l’unione delle Province Parmensi al regno costituzionale di Vittorio Emanuele II di Savoia, il Re viene in visita a parma il 6 maggio 1860.

1866

Per ricordare l’unione di Parma al Regno d’Italia a fianco di porta San Francesco viene costruita una “barriera” con edifici colonnati di gusto classico e ampio piazzale, progettata da Angelo Angelucci e dedicata nel 1882 a Nino Bixio.

1870

Viene collocato in Piazza Garibaldi il monumento al Correggio, opera dello scultore parmigiano Agostino Ferrarini.

1877

Nasce il Pastificio Barilla, fondato da una dinastia di fornai attiva fin dal Cinquecento e destinato a divenire, dopo 125 anni di attività, il leader mondiale della pasta.

1879

Viene inaugurato in Piazzale della Steccata il monumento al Parmigianino, opera dello scultore Giovanni Chierici.

1881

Don Pio Galloni e l’ingegnere municipale Villa progettano la costruzione del Seminario Maggiore sull’attuale Via Cardinal Ferrari. La struttura dell’edificio è posta su quella dell’antica Canonica dell’IX secolo sede del Capitolo della Cattedrale. Sul fianco occidentale dell’edificio si conserva la lapide medievale che un tempo ornava Porta Benedetta, che si apriva nei pressi.

1893

In piazza Garibaldi viene collocato il monumento a Giuseppe Garibaldi, opera di Davide Calandra.

XIX secolo, metà

Nasce l’industria conserviera e crescono le attività agro-alimentari basate sulla tradizione secolare della lavorazione salumiera e del formaggio Parmigiano-Reggiano.

XIX-XX secolo

Il Sindaco Giovanni Mariotti cambia volto alla città di Parma: all’improvvido abbattimento della storica cerchia di mura farnesiane voluta per creare nuovi spazi e nuovi percorsi, fa da contraltare la realizzazione di importanti opere pubbliche, dal viale del Lungoparma al nuovo acquedotto, ai bagni pubblici, al macello comunale, al gasometro, alle tranvie elettriche.

1907

Viene inaugurato in piazzale della Stazione il monumento a Vittorio Bottego, opera dell’artista palermitano Ettore Ximenes

1905-1909

L’architetto parmigiano Moderanno Chiavelli progetta in stile Liberty il Palazzo delle Poste nel centro cittadino.

1913-1915

Gli architetti milanesi Luigi Broggi e Cesare Nava progettano il nuovo assetto della sede centrale della Cassa di Risparmio in Piazza Garibaldi, sull’area delle vecchie case “Besia” sede della banca dal 1869.

1920

Viene eretto nei pressi della Stazione ferroviaria, su progetto di Lamberto Cusani e con le decorazioni plastiche di Ettore Ximenes, il fastoso Monumento a Giuseppe Verdi. Verrà demolito nell’immediato dopoguerra perché in parte rovinato dai bombardamenti del 1944. Oggi rimane solo l’ara centrale con i bassorilievi in bronzo dello Ximenes, ricollocata all’ombra della Pilotta.

1927

Viene inaugurato il monumento a Filippo Corridoni all’ingresso dell’Oltretorrente su disegno di Mario Monguidi con sculture in bronzo e pietra di Alessandro Marzaroli.

1931

Viene inaugurata alla presenza del re Vittorio Emanuele III il monumento alla Vittoria, concepito da Lamberto Cusani e modellato da Ettore Ximenes nella parte in bronzo.

1944

Verso la fine della Seconda guerra mondiale Parma viene pesantemente bombardata. Oltre alle abitazioni subisce gravi danni anche il patrimonio artistico della città: vengono colpiti e danneggiati la Pilotta con il Teatro Farnese e la Biblioteca Palatina; il Palazzo del Giardino, la chiesa della Steccata, San Giovanni, il Palazzo Ducale, il Teatro Paganini, il monumento a Verdi.

1956

Viene inaugurato il monumento al Partigiano, concepito nella parte architettonica da Guglielmo Lusignoli, con sculture in bronzo di Marino Mazzacurati.

1960

Per onorare Guiseppe Verdi nasce a Parma l’Istituto nazionale di studi verdiani, per l’iniziativa degli enti locali e con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione.

1961

Sull’antica torre della chiesa di San Paolo viene inaugurato il Monumento ai caduti di tutte le guerre con epigrafe dettata dal poeta parmigiano Jacopo Bocchialini, e sculture di Luigi Froni e Renato Brozzi.

1964-1970

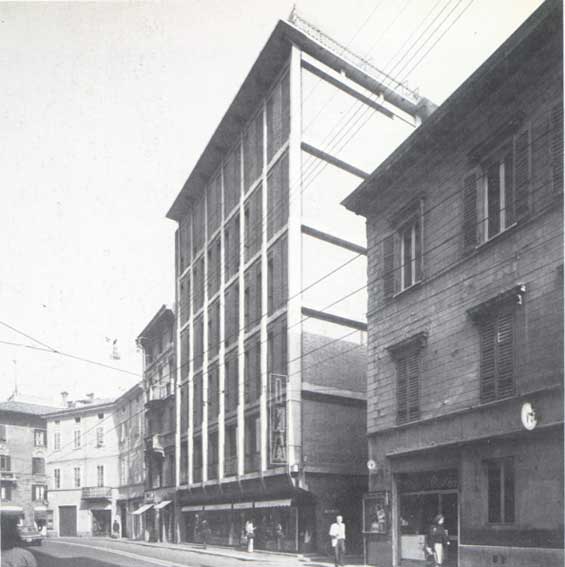

Viene realizzata in Via Verdi la nuova sede della Camera di Commercio su progetto di Franco Carpanelli.

1970

Entra in funzione a Pedrignano, lungo l’Autostrada del Sole, il nuovo avveniristico stabilimento della Barilla. Rimane ancor oggi il più grande complesso al mondo per la produzione delle paste alimentari.

1973

La nuova zona annonaria cittadina, sorta nel dopoguerra a Nord della ferrovia e costituita dalle strutture del mercato bestiame e ortofrutticvolo, si arricchisce con il nuovo macello pubblico.

1975-1990

Nuovo allestimento per la Galleria Nazionale di Parma su progetto dell’architetto Guido Canali.

1985

Si tiene a Parma la prima edizione di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione, nel nuovo quartiere fieristico sorto lungo l’Autostrada del Sole.

1986

Viene inaugurato il Centro Servizi Cavagnari della Cassa di Risparmio di Parma, progettato da Vico Magistretti.

1991

Viene inaugurata la nuova aerostazione dell’Aeroporto di Parma, intitolato, nel 1993 a Giuseppe Verdi.

1992

L’Azienda Pubblici Servizi trasferisce la propria sede nel nuovo complesso di via Traversetolo progettato dall’architetto Vittorio Gregotti.

1994

Nel vasto piazzale di Santa Croce è collocato il Monumento alla Via Emilia per opera di Pietro Cascella e donato alla città da Pietro Barillacaratterizzato da una grande conchiglia, simbolo della vita che si tramanda nel tempo.

1995

La Fondazione Cariparma apre Palazzo Bossi-Bocchi, nuovo museo per la città, sede di mostre e di eventi culturali di grande livello.

1998

Viene inaugurato in Piazzale Inzani il monumento a Padre Lino Maupas, realizzato dalla scultrice Jucci Ugolotti.

1999

Inizia la riqualificazione dell’area ex Barilla-Eridania. All’interno dell’ex Zuccherificio Eridania viene realizzato il moderno Auditorium Paganini su progetto di Renzo Piano.

1999

Apre a Palazzo Sanvitale, per iniziativa della Fondazione Monte Parma, il museo dedicato alle opere d’Amedeo Bocchi, artista parmigiano tra i protagonisti della pittura italiana della prima metà del secolo.

2001

Terminano i lavori di sistemazione di Piazzale della Pace, la vasta area antistante il palazzo della Pilotta, creatasi in seguito alle distruzioni della guerra, secondo il progetto elaborato dall’architetto ticinese Mario Botta

2004

Parte l’operazione di riqualificazione dell’area urbana della Stazione ferroviaria firmata dall’architetto spagnolo Oriol Bohigas.