Un viaggio nel tempo e nell’arte

Le prime testimonianze sulle origini della città di Parma risalgono ai ritrovamenti dei legni delle palafitte dei primi insediamenti terramaricoli dell’età del bronzo, avvenuti a Nord dell’attuale via Repubblica.

Nel 183 a.C. Parma diventa una colonia di diritto romano, allargandosi sulla stessa area dove era sorto il villaggio dell’età del bronzo. Articolata sulla riva destra del torrente, sull’incrocio del decumano, corrispondente alla via Emilia, e del cardo, le attuali strade Cavour e Farini, si definisce nell’ordinamento urbanistico a scacchiera col foro coincidente con l’odierna Piazza Garibaldi. Le porte che si aprivano lungo le mura che circondavano la città, nei punti corrispondenti agli assi principali della centurazione, erano: a Nord la porta Eridania, a Sud porta Montana, ad Est porta Romana o Teatrale e ad Ovest Porta Piacenza.

Le testimonianze artistiche dell’età romana, ritrovate in occasioni di scavi succedutisi dal secolo scorso fino ai nostri giorni, sono conservate nel Museo Archeologico Nazionale in Pilotta.

Tra gli interessanti ritrovamenti, a fianco dell’importante nucleo proveniente dagli scavi settecenteschi dellìabitato appenninico di Veleia, sono presenti: decorazioni architettoniche del teatro e dell’anfiteatro, un deposito di anfore, resti dellai cinta difensiva, resti d’affresco (provenienti dal golfo mistico del Teatro Regio di Parma, dalla palestra Jacopo Savitale e dall’area del Palazzo degli Studi), e di materiale lapideo e sepolcrale.

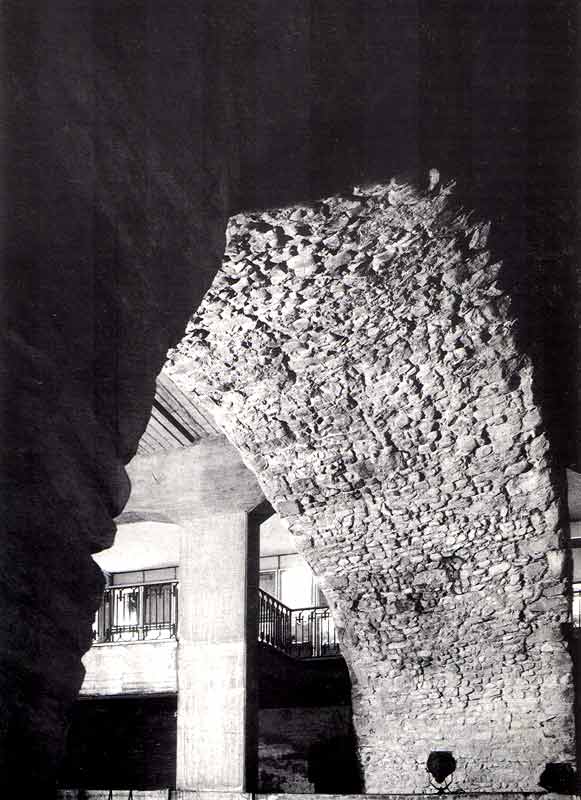

Nel sottopassaggio di via Mazzini-Piazza Ghiaiasi trovano, invece, i resti del decumano massimo e delle fondazioni dell’antico ponte di pietra, Pons Lapidis di età augustea, che sorreggono le arcate altomedioevali prima che lo spostamento del letto del torrente nella seconda metà del XII secolo lo lasciasse a secco.

Dopo la caduta dell’Impero romano nel 476 d.C., Parma vede la presenza del governo gotico, bizantino, longobardo e franco, continuando a mantenere sempre il carattere di centro fortificato. In epoca medioevale la città fortificata, col suo suburbium (sobborgo) esterno, ha il suo fulcro nella chiesa Cattedrale presso la quale risiede il Vescovo e il clero.

Nell’anno 830 viene nominata per la prima volta la residenza del Vescovo di Parma e nell’877 ha origine quel potere temporale dei Vescovi della chiesa di Parma, che vede nel Vescovo Guibodo una figura centrale per la nascita della Cattedrale.

Questo complesso sociale e religioso del Duomo, Battistero e Vescovado è la più significativa testimonianza del primo dei grandi periodi artistici che hanno caratterizzato la storia della città.

I tre edifici, situati sulla piazza medioevale, sorgono nel corso di tre secoli, dall’inizio dell’XI alla fine del XIII, ma attraverso la loro struttura si possono cogliere importanti variazioni stilistiche: dal romanico più sobrio e rigoroso, presente nella parte più antica del Vescovado a quello più elegante e leggero, che già introduce il gotico, e che ha la sua massima espressione nel Battistero antelamico. Nella Cattedrale, uno dei più insigni monumenti dell’arte romanica dell’Italia settentrionale, troviamo le opere di mirabili artisti del periodo, come l’attuale protiro di Giambono da Bissone, i dodici mesi del sottarco del protiro di Niccolò, allievo di Wiligelmo, e il pontile e probabilmente anche la facciata di Benedetto Antelami.

Altre testimonianze del romanico sono visibili: all’esterno dell’ex chiesa di Sant’Andrea in via Cavestro, risalente alla ricostruzione del 1260 voluta dal prevosto Beato Martino;

nel fianco settentrionale della chiesa di San Tommaso, già esistente come cappella dopo il Mille, lungo Borgo Antini all’angolo con Strada Farini;

e nel portale a strombo, nei capitelli interni e nelle colonne in laterizi, sormontate da capitelli scolpiti secondo l’iconografia derivante dai bestiari medievali, della chiesa di Santa Croce, edificata agli albori del XII secolo.

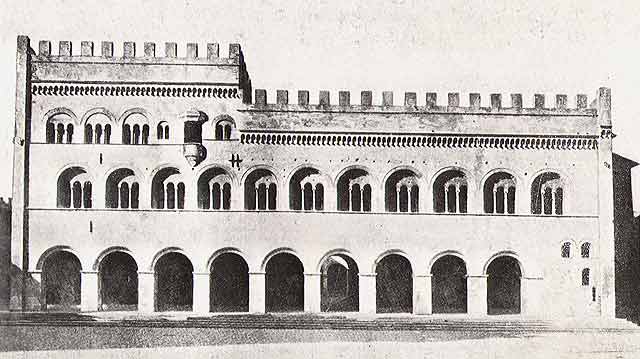

Del Duecento invece, oltre al già citato Vescovado, resta il Palazzo del Podestà e, seppur modificato, il Palazzo Comunale detto del “Torello” che mutò nome nel 1281 in “Vetus” quando venne eretto, sempre in Platea (Piazza Garibaldi), il Palazzo del Capitano del Popolo o Comunale Nuovo, di cui oggi rimangono solo alcuni elementi originali nella facciata dopo il crollo dell’adiacente Torre civica. Sempre del periodo medioevale è anche la memoria marmorea di Porta Benedetta, collocata nella facciata Ovest del Seminario Maggiore, e la piccolissima chiesa di San Paolo, oggi conosciuta come Sacello di San Paolo, d’origine longobarda, vicino alla quale verso il Mille veniva fondato dal Vescovo Sigifredo il Monastero di San Paolo.

In epoca medioevale Parma è caratterizzata, anche se in piccola parte, dallo stile gotico, presente in Santa Maria del Carmine, in via del Conservatorio, e nel monumento più insigne dell’arte gotico-francescana dell’Emilia, la chiesa di San Francesco del Prato, in Piazzale San Francesco, nata tra il 1240 e il 1250, trasformata in carcere nel 1810, con il trasferimento dell’istituto penitenziario è ora in corso di restauro.

Il Rinascimento fiorisce a Parma negli ultimi decenni del Quattrocento intorno al dotto circolo che fa capo a Francesco Maria Grapaldo, a Taddeo Ugoleto e ad altri umanisti che diffondono le nuove idee legate al neoplatonismo. È da questo ambiente che partono i suggerimenti che influenzeranno in modo determinante la costruzione della chiesa benedettina di San Giovanni Evangelista costruita tra il 1490 ed il 1519 e i cicli d’affresco del Correggio nella stessa chiesa, nella cupola della Cattedrale e nel Convento delle Benedettine di San Paolo.

Il primo segno della nuova cultura architettonica è impresso all’Ospedale della Misericordia, o Ospedale Vecchio, sorto nell’Oltretorrente lungo la Strada maestra di Santa Croce, oggi Via D’Azeglio. Una costruzione progettata da Gian Antonio da Erba con la partecipazione successiva dei maggiori architetti e scultori del tempo: Gaspare Fatuli, Antonio Ferrari d’Agrate e gli Zaccagni che legano il loro nome a numerose chiese della città: la chiesa di San Benedetto, in Via Saffi, e l’oratorio dell’Immacolata Concezione, costruito come cappella collegata alla chiesa di San Francesco del Prato, uno dei primi templi della città a pianta centrale, tipico esempio di architettura cinquecentesca: l’elegante chiesa rinascimentale di Santa Maria della Steccata, di proprietà dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, che presenta all’interno le opere di Francesco Mazzola detto il Parmigianino e di altri artisti del periodo come Barnardino Gatti, Lattanzio Gambara, Gerolamo Mazzola Bedoli e Michelangelo Anselmi, presenti anche in Cattedrale e in altre chiese della città.

Nella scultura, invece, opere di maggior pregio sono prodotte nell’intarsio del legno, ad opera di Cristoforo e Bernardino da Lendinara, Luchino Bianchino, Marc’Antonio Zucchi e Francesco e Pasquale Testa, che operano nel coro della Cattedrale, nella chiesa di San Giovanni e nell’Oratorio dei Rossi.

L’avvento dei Farnese determina notevoli trasformazioni nel tessuto urbanistico della città, divenuta ormai capitale di un piccolo Stato. Nell’Oltretorrente nasce il Giardino Ducale con l’annesso Palazzo Ducale, voluto da Ottavio Farnese nel 1561, incaricando per il progetto Jacopo Barozzi da Vignola, secondo il modello dei giardini delle più famose ville che sorgevano nei dintorni di Roma.

In Via d’Azeglio sorge la chiesa dell’Annunziata dei Frati Minori Francescani, iniziata nel 1566 su progetto dell’architetto Gian Battista Fornovo, che sviluppa il tema della pianta ovale, mentre in piazza Picelli si trova la chiesa di Santa Maria del Quartiere, edificata nel 1604 su progetto dell’architetto ferrarese Gian Battista Aleotti sotto gli auspici di Ranuccio I Farnese per volere di Papirio Picedi, allora Vescovo di Borgo San Donnino e più tardi Vescovo di Parma.

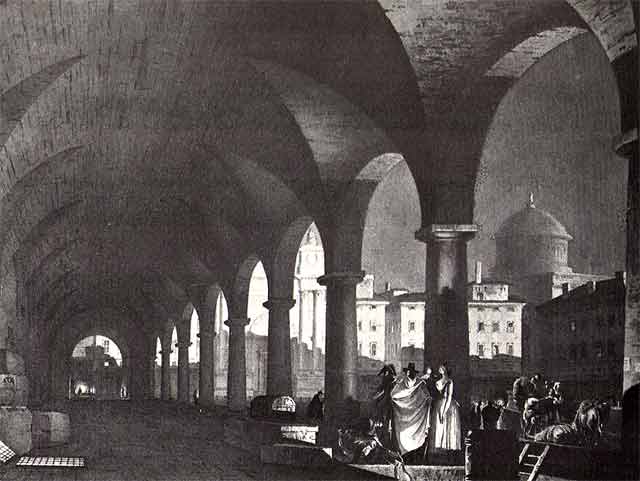

Al di là del torrente si eleva il vasto complesso della Pilotta, voluto dal duca Ottavio Farnese. Concepito come un palazzo dei servizi, alla cui costruzione, a iniziare dal 1583, lavorano diversi architetti in vari periodi diversi, è costituito inizialmente dal Corridore, una struttura rettilinea ad archi sovrapposti che collegava due corpi di fabbrica.

Nei primi decenni del XVII secolo, fra il 1616 e il 1618, si inserisce nell’ala occidentale della Pilotta, precisamente nella Sala d’armi, il Teatro Farnese voluto dal duca Ranuccio I Farnese per festeggiare, con un adeguato allestimento scenico, la sosta a Parma di Cosimo II de’ Medici programmata in occasione di un viaggio a Milano per rendere omaggio alla Tomba di San Carlo Borromeo.

Fuori le mura, nel frattempo, è costruita la fortezza pentagonale della Cittadella realizzata da Alessandro Farnese, terzo Duca di Parma, sul finire del XVI secolo.

Il passaggio dal tardo manierismo parmigiano al barocco è segnato dalle chiese di <b<San Quintino, Santa Maria degli Angeli e dalla trasformazione di Sant’Alessandro.

Il Barocco, invece, in tutta la sua ricchezza, si esprime nella chiesa di San Vitale, costruita per iniziativa della Compagnia del Suffragio tra il 1651 e il 1658, su progetto dell’architetto Cristoforo Rangoni detto il Ficarelli, nella quale si nota la sontuosità delle decorazioni e degli affreschi di Leonardo e Domenico Reti e Antonio Betti.

Altro esempio di stile barocco è il campanile innalzato verso i primi del Seicento, su progetto attribuito a Simone Moschino, della chiesa di San Sepolcro in Via Repubblica.

Suggestivi affreschi del periodo barocco sono visibili in autori come Domenico Reti nell’Oratorio dei Rossi, Bernabei nella chiesa dei Servi di Maria, Galletti in Santa Cristina, Conti della Camera in Sant’Ilario e Galeotti in Santa Maria delle Grazie. Per le statue e le decorazioni scultoree si ricorda Mauro Oddi nelle chiese di Santa Lucia, San Tiburzio e Sant’Antonio Abate, quest’ultima, vero gioiello del Rococò, arricchita delle decorazioni prospettiche di Ferdinando Bibiena.

L’ultimo edificio legato al Rococò emiliano nasce a metà del XVIII secolo: è la chiesa di San Rocco, progettata da Alfonso Torreggiani, che ne disegna anche gli arredi interni, affidando i lavori ad Edelberto Dalla Neve.

Con il governo dei Borbone si ampliano ulteriormente gli orizzonti artistici della città, grazie alle idee riformatrici e alla cultura illuminista di stampo francese interpretate dal ministro Guglielmo Du Tillot, che favorisce l’Università, fonda l’Accademia di Belle Arti, ricostituisce la Pinacoteca, fonda il Museo di Antichità e istituisce la Biblioteca Palatina.

Durante questo periodo Parma si abbellisce anche grazie al raffinato gusto dell’architetto di Corte Ennemond Alexandre Petitot, al quale si deve la sistemazione della Piazza Grande e la facciata della chiesa di , del Parco e del Palazzo Ducale di Colorno e di Parma con l’inserimento delle statue del Boudard, l’Orto Botanico, lo Stradone a Sud con il Casino.

Interpreti di questo nuovo gusto sono gli architetti Feneulle, Furlani, Cossetti, Rasori, mentre nella scultura si trova un recupero della classicità romana con Gaetano Callani nella chiesa di Sant’Antonio Abate, prefigurazione del neoclassicismo che sboccerà durante il governo di Maria Luigia d’Austria.

Lo stile neoclassico vede a Parma il maggior rappresentante nell’architetto Nicola Bettoli, a cui si deve negli anni 1821-29, per commissione della Duchessa Maria Luigia, il Nuovo Teatro Ducale, poi Teatro Regio, il Palazzo Ducale, (distrutto dai bombardamenti del 1944), l’interno e la facciata della chiesa di San Paolo, poi San Ludovico, le Beccherie, (demolite nel 1937-38 per fare posto al Lungoparma), e la sistemazione della Pinacoteca, della Palatina e di alcune chiese cittadine.

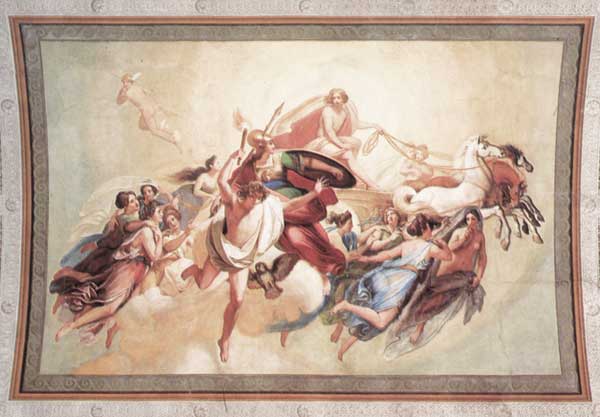

Nel campo artistico domina Paolo Toschi con la sua scuola d’incisione e successivamene Gian Battista Borghesi al cui stile classicheggiante del sipario e del soffitto del Teatro Regio si oppone in seguito lo stile dello Scaramuzza con le decorazioni della Sala Dante in Palatina.

Nel Novecento l’assetto attuale della città si modifica a causa dei gravi danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, tra i quali ricordiamo la distruzione del Monumento a Verdi eretto da Lamberto Cusani nel 1920, un tempo nei pressi della Stazione Ferroviaria, di cui ora rimane solo l’ara di Ettore Ximenes, in Piazzale della Pace. Durante il periodo della ricostruzione, Parma cambia volto, assumendo l’aspetto attuale, aprendosi alla costruzione di palazzi in stile razionale e risistemando la viabilità con il rifacimento di Via Cavour, Via Farini, Via Mazzini e l’apertura di Via Verdi. Risalgono agli anni Quaranta-Cinquanta la ricostruzione di Via Mazzini con i monumentali e anacronistici portici, il sobrio Palazzo INA in Via Cavour di Franco Albini, il razionale Palazzo INCIS in Via Garibaldi di Vittorio Gandolfi.

Negli ultimi decenni Parma si è arricchita di edifici e di interventi urbanistici opera di architetti di fama mondiale. Vanno ricordati il Monumento alla Via Emilia di Pietro Cascella, donato alla città da Pietro Barilla, il Palacassa di Carlo Quintelli, la riqualificazione di Piazzale della Pace nello spazio antistante il grande palazzo della Pilotta, delineata da Mario Botta, l’Auditorium Paganini, sorto all’interno della struttura muraria dell’ex Zuccherificio Eridania su progetto di Renzo Piano; il DUC, il nuovo direzionale comunale, l’avveniristico Ponte De Gasperi, la riqualificazione urbana dell’area della Stazione ferroviaria firmata dall’architetto Spagnolo Oriol Bohigas.